| HOME | 瓦のある風景 |

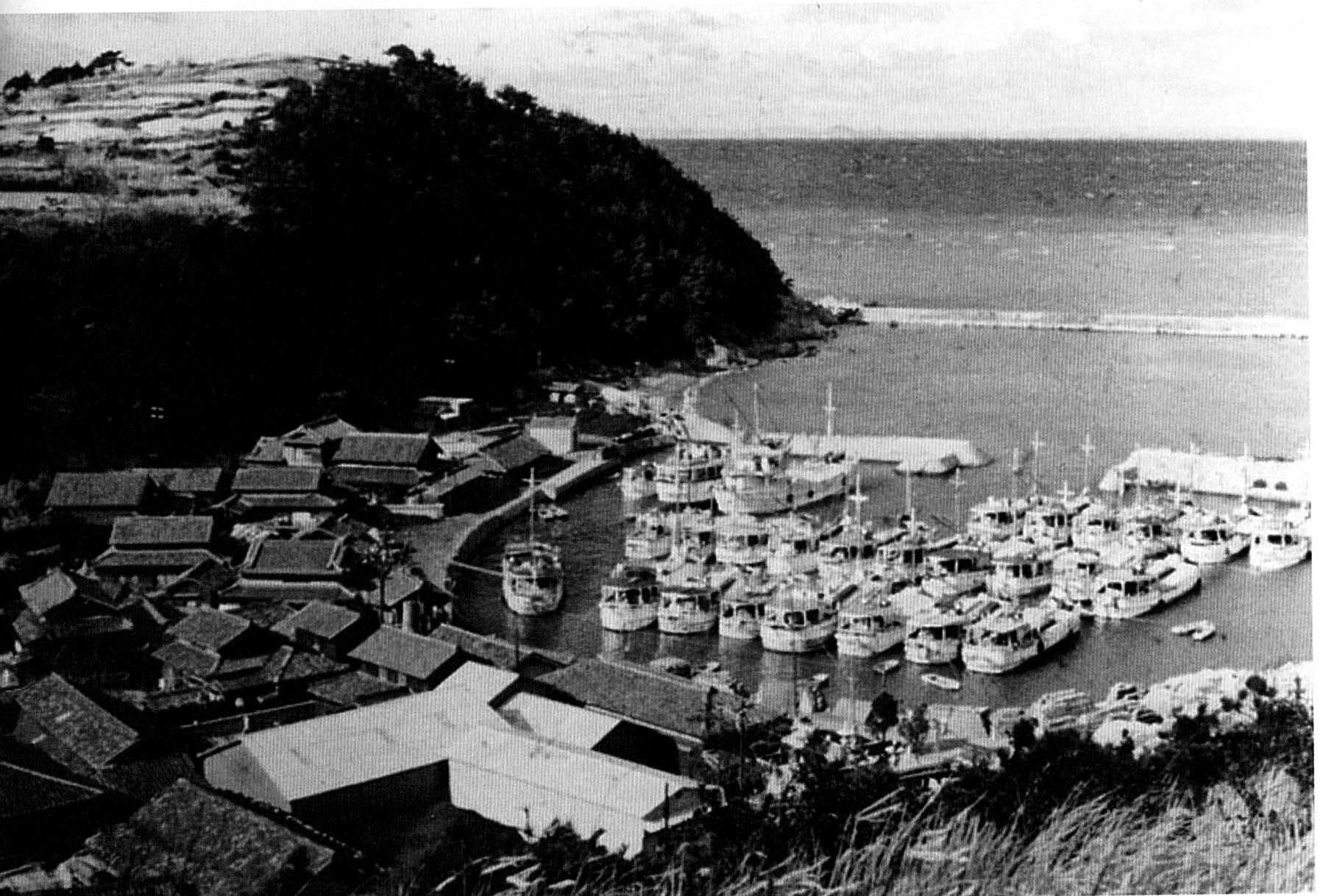

| 淡路瓦(主な生産地は旧西淡町:南あわじ市)は、愛知県三州、島根県石州とともにわが国の瓦の三大産地です。 いぶし銀のような色とつやをした瓦。 焼成の最後の段階で燻化し、瓦の表面に炭素の微粉を付着させたもの。 『いぶし(燻)瓦』は和風建築に調和して世界に誇れるものです。 古代から継がれてきた瓦屋根のある風景を、通りすがりにスマホで撮った画像ですが、日本の気候風土に適した 建築をもう一度見直すためにも掲載していきます。 読者はコメントを書くことができます。 管理者が著しく不適当と判断する記事や、他人を誹謗中傷する記事は予告なく削除することがあります。 掲載したい画像がございましたら(知的財産権等考慮のうえ)提供いただければ幸いです。 |

|

|

|

|

| [管理] |